OSKAR ANSULL über den Dichter Helmut Maria Soik 1911–1989

Die uralten Feuer des Hasses.

HELMUT MARIA SOIK

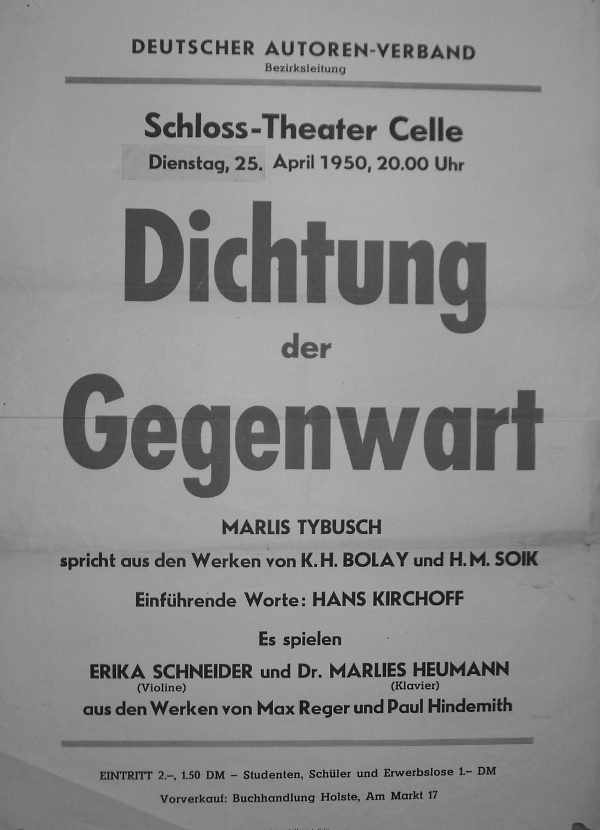

Die zerbrochene Balalaika 1950

Im März 1980 erscheint im Berliner Veranstaltungsmagazin “Tip” eine Rezension unter dem Titel: „Kranichzüge über dem Schlachtviehhof“. Der Autor ist der seinerzeit gefeierte ‘Undergroundpoet‘ JÖRG FAUSER [1944-1987], und er weist hier auf einen Lyriker deutscher Zunge hin: HELMUT MARIA SOIK. In seinem schmalen, unbekannten Werk und der Biographie werden die harten Bruchlinien der deutschen Geschichte sichtbar. Die Rezension stellt dieser auch seinem letzten Gedichtband von 1980 voran:

Soik gehört nach Alter, Erfahrung, Ausbildung und Anlage noch ganz zu der Generation, die – als letzte – das deutsche Bildungs- und Kulturgut, die deutsche Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts, unangetastet und um den Expressionismus vergoldet auf ihrem Weg in die Schützengräben, in die Massenvernichtungsanlagen und Gefangenen-Camps mitbekam. Er hat diese Tradition nie geleugnet und nie aufgegeben; aber in seinen Gedichten, und das macht sie für mich so wertvoll, auch nicht geleugnet, daß diese Hochkultur mit dem Blut der Ausgebeuteten so viel zu tun hat wie mit dem Hof von Weimar und den Salons der Geldsäcke, und daß die Kranichzüge der Literatur vom Rauch der Verbrennungsöfen ein für allemal verfinstert wurden.

FAUSERS Fürsprache hat nicht viel genutzt, auch wenn er beteuert: „So fremd uns manchmal Soiks Sprache sein mag, seine Gefühle können uns nicht fremd sein …“.

Es ist schon merkwürdig, wie prädestiniert gerade Dichter sind, mit ihrer Fähigkeit Emotionen auszudrücken, auch für das Hassen in unterschiedlichsten Varianten Worte zu finden. „Blaise Cendras haßte seine Familie wie ich hasse die meine“, beginnt das Gedicht „Meine schöne Mutter“ (1984) von HELMUT M. SOIK, der doch schon über dreißig Jahre zuvor klagt, warum die Tränen der Mütter „die uralten Feuer des Hasses“ nicht zu löschen vermögen.

Gebürtiger Schwarzwälder

Er heißt ursprünglich HELLMUTH ROBERT und ist nicht 1914, wie in Publikationen nach 1976 von ihm stets angeben, sondern 1911 in Schwenningen a. N. (Schwarzwald) geboren. Warum er sich jünger macht, ist nicht bekannt. Der Vater (Stiefvater?) ist ein hochrangiger SA-Funktionär, der Sohn schreibt, bildmächtig wie stets, von einem „schnurrbartrasselnden Leutnant“. Seine Mutter soll MANJEFFA SOIK, geborene BALUJEW oder WALUJEW heißen, nach Unterlagen bei der Übersetzerin TATJANA WARREN in den USA. Es wird alles in allem deutlich, dass SOIK nach 1945 nicht nur bemüht ist diese jüngste Vergangenheit zu begreifen und sich dabei gleichzeitig mehr und mehr zu distanzieren, sondern er hat auch schon sehr früh zwei Konstanten aus dem deutschtümelnden HEL(L)MUT(H) gestrichen und den ROBERT mit Reverenz zu RAINER MARIA RILKE gegen MARIA getauscht. Wer seine Gedichte liest, wird heraushören, dass hier eine lyrische Begabung sich mit hohem Verkündigungston ausspricht. Ein idealistisch-pathetischer Poet, der in der Weimarer Zeit geprägt wird und eine altsprachlich gymnasiale Bildung nicht leugnen kann. Zudem kommt noch eine deutliche Nähe zum Kreis STEFAN GEORGES hinzu, plus frechem Zeitgeist. Alles in allem eine wilde Mischung, die er in seiner Münchner Studentenzeit kultiviert, verbunden mit kaum gezügelten Pathos in Wort und Geste. Das haftet ihm in wechselnden Tonlagen, mit allzuviel Angelesenem und Verklausuliertem, bis ins hohe Alter an und steigert sich noch.

Der Freund Fritz

In München befreundet sich der Student SOIK mit FRITZ ROSENTHAL [1913-1999], einem Kommilitonen jüdischer Herkunft, der später unter dem Namen SCHALOM BEN-CHORIN bekannt wird. Beide gründen 1931 eine Zeitschrift unter dem martialischen Titel „Der Vorstoß. Blätter für junge Dichtung“, von der aber nur zwei Ausgaben erscheinen. [...] OSKAR MARIA GRAF [1894–1967] sind die Blätter aufgefallen, und er enthält sich nicht der Kritik: „Ihr ‘Vorstoß‘ ist natürlich der reine Stuß“, meint er zu ROSENTHAL, aber das sei nicht weiter tragisch, da „jeder junge Literat sich erst einschreiben müsse.“ Zum 19. Geburtstag [1932] schenkt SOIK dem Freund eine Auswahl der Gedichte STEFAN GEORGES, eine Begegnung, die für BEN-CHORIN „wegweisend“ wird, der in GEORGE nicht nur den „Dichter, sondern den Seher“ erblickt. Die beiden Studienfreunde hören beim legendären ARTHUR KUTSCHER [1878–1960] Literatur und Theaterwissenschaft. SOIK studiert zudem Archäologie, Kunstgeschichte, Philosophie und vergleichende Religionswissenschaft. Im April 1933 wird FRITZ ROSENTHAL von SA-Männern misshandelt, er erinnert sich in seinem Buch „Jugend an der Isar“ [1980]:

„Ich wurde verhaftet, Handschellen wurden mir angelegt, und so wurde ich über die Kaufinger- und Neuhauserstraße geführt, wobei einer der SA-Leute begann, mir die Faust ins Gesicht zu schmettern. Als mir das Blut über Hemd und Gesicht floß, versetzte ihn das offenbar in einen Blutrausch und er begann, wie rasend nach mir zu schlagen und zu treten.“

Verhör, Haft, Angst, Ungewissheit:

„Auch als ich nach drei Tagen entlassen wurde (die Entlassung hatte ich wohl dem Stiefvater meines Freundes Soik, einer hohen SA-Charge, zu verdanken), mußte ich unterschreiben, daß ich gut behandelt, nicht mißhandelt wurde.“

Damit ist der Grundstein zu einer Freundschaft gelegt, die andauert, trotz SOIKS hymnisch-nationalen Versen aufs Vaterland, die im Echoraum des nationalsozialistischen Bamberger Dichterkreises kursieren, dem er nahe steht. Der Lyriker, Erzähler, Journalist und Religionswissenschaftler SCHALOM BEN-CHORIN emigriert 1935 nach Palästina, aber sie tauschen weiterhin Gedichte und Briefe aus, bis zum Tod des Freundes in Celle. BEN-CHORIN verfasst 1989 einen Nachruf auf H.M. SOIK.

„Gusti“ und die blonde Inge

SOIK ist von 1934 bis 1939 Verlagslektor und Redakteur beim Rundfunk. In dieser Zeit verliebt er sich in die Choreografin, Ausdruckstänzerin und Klavierlehrerin AUGUSTE „Gusti“ BORNHÖFT [1903–200?] aus Celle und 1939 heiraten sie in München. Im selben Jahr wird Tochter MELSENE geboren. Es ist dieser ungewöhnliche Name eine Ableitung von Melisande und Melusine, das so viel wie Tapfere und Geschwinde, aber auch Honigsüße bedeutet.

SOIK ist von 1934 bis 1939 Verlagslektor und Redakteur beim Rundfunk. In dieser Zeit verliebt er sich in die Choreografin, Ausdruckstänzerin und Klavierlehrerin AUGUSTE „Gusti“ BORNHÖFT [1903–200?] aus Celle und 1939 heiraten sie in München. Im selben Jahr wird Tochter MELSENE geboren. Es ist dieser ungewöhnliche Name eine Ableitung von Melisande und Melusine, das so viel wie Tapfere und Geschwinde, aber auch Honigsüße bedeutet.

Zuvor, schon 1934, schreibt und veröffentlicht der eben 23-Jährige die Erzählung „Inge und der Bamberger Reiter“. Sie erscheint in den Münchner Neuesten Nachrichten, die im März 1933 umstrukturiert worden sind, d.h. Redakteure verhaftet, Mitarbeitern gekündigt und Parteigetreue eingestellt. „Wenn ich die blonde Inge, abends nach Hause bringe“, trällert 1929 MAREK WEBER und sein Orchester. Inge ist ein beliebter Mädchenname der Zeit, und so heißt auch die Hauptfigur der wahrhaft völkischen Strahlemann-Geschichte, die H.M. SOIK an die Münchner Zeitung schickt, bei der er sich vielleicht eine Stellung erhofft – oder er ist dort bereits tätig. Die Kurzfassung geht in etwa so:

Inge, ein neun Jahre junges Mädchen, bewundert den Bamberger Reiter, hoch zu Pferd. Sie wünscht sich, kinderträumend, er möge lebendig werden, sich ihr zuneigen und sprechen. Der Stein aber bleibt Stein. Inge reift zur deutschen Frau: treu, tugendsam, unverzagt, entsagungsvoll. Der Reiter bleibt ihr Idol, aktuelles Mittelalter. Einmal verirrt sich die junge Frau in einem Wald. Es wird Nacht, und da erscheint ihr ein Reiter, ein Bild von einem Mann, strahlend, Retter in der Not, der Bamberger ist ihr lebendig geworden. Sie „küßt ihn mitten auf den herrlichen Mund“, und er versichert ihr, dass er tatsächlich der Bamberger Reiter sei, heißt sie hinten aufzusitzen und führt sie aus der Irre. Unterwegs reden sie über Land und Leute. Inge sagt: „Sie hassen nimmer und überall blühen Äcker auf. Jetzt sind wir wieder ein Volk.“ Sie fragt ihn: „Hast du die Fahne der Befreiung gesehen?“ Hat er, ja sicher, sie weht auch im Dom und der Reiter strahlt: „Ich hüte das Land, euch alle … So viel Verheißung ist in euch und soviel Großes“. Er küsst die Blondine, dieser Recke und reitet beschwingt fort. „‘Parzifal‘, schrie Inge, ’Parzifal‘ – ‘Deutschland‘, kam’s zurück, und dann war der Reiter im Wald verschwunden.“ Vorhang!

„Sie hassen nimmer …“, lässt er die Inge sagen. Wie SOIK, der gerade die Verhaftung seines Freundes erlebt hat, der, als dieser Text gedruckt wird, noch in Deutschland lebt und höchst gefährdet ist, wie SOIK mit klarem Verstand so einen Stuss schreiben kann, sich dem Zeitgeist derart andient, das ist schon ein starkes, dummes Stück. Eine Kindergeschichte, dick gespickt mit Deutschtum, Weltanschauung pur und als blondes Deutsches-Mädchen-Märchen serviert.

Die Balalaika zerbricht

Sechzehn Jahre später, in „Die zerbrochene Balalaika“ [1950], erscheint der Bamberger wieder, doch es schweigt der Reiter, der nun im Gedicht unterwegs ist: „Der Reiter im Dom zu Bamberg“. Da ist nichts großes mehr, der Reiter verspricht nichts mehr, küsst keine Blondine, aber der Dichter betet jetzt und glaubt den Reiter durch sein Beten geweckt zu haben. H.M. SOIK kommt aus der Kitschkurve der Überhöhungen nicht raus. Und weitere sechsundzwanzig Jahre später heißt es im Poem „Erika Maria Wullkopp“ [1976/1980]: „Der N.S. Reiterverein, dem Parteigenosse Wullkopp / seit Jahren angehörte / stiftete / zwei patinierte Gipsstatuetten / des Bamberger Reiters / und der Uta von Naumburg.“ So zerbröselt in angestrengter Satire nach vierzig Jahren der einst angebetete Deutschlandretter und -reiter.

Über seine Arbeit als Verlagslektor und Rundfunkredakteur im Nazideutschland ist bisher nichts bekannt. Ist er Mitglied der NSDAP? Ohne Parteizugehörigkeit sind Anstellungen in Presse und Rundfunk in diesen Positionen nicht oder kaum denkbar, außer in einer bis spätestens 1943 geduldeten Nische, wie dem Münchner Kaiser-Verlag, der evangelisches Schriftgut publiziert. Doch das ist nur eine Vermutung, zu der die christliche Thematik, die SOIKS Gedichte durchzieht, ein mögliches Indiz wäre. Ebenso breitet sich Schweigen über seine Kriegsdienstzeit 1939/40 bis 1945. Der Dichter schweigt sich aus oder verklausuliert. Es ist nichts darüber bekannt, wo und was er in welchem Rang in den Jahren als „german soldier“ (er sagt nicht gern Wehrmachtsoldat) gemacht hat, es ist nur pauschal von West- und Ostfront die Rede, einmal heißt es gar (immer etwas heldisch gedreht) er „fought in the battle of Stalingrad“. SOIK kehrt, so sagt er, aus der Kriegsgefangenschaft, einem Bergwerk bei Katowice, erst 1950 zurück. In München ist ihre Wohnung ausgebombt, so geht er nach Celle, wo seine GUSTI seit 1946 im Bornhöft‘schen Hause in der Zöllnerstraße auf ihn wartet. Sie wohnen später am Nordwall 58. Zuvor [1943] hat sie mit der Tochter MELSENE in Berlin-Dahlem bei der Schwester gewohnt. H.M. SOIK kehrt 1948 aus der Gefangenschaft zu Frau und Tochter zurück, die in Celle auf ihn warten. Im März 1950 erscheint sein Gedichtband „Die zerbrochene Balalaika“ im Celler Verlag Die Neue Bauhütte. Den Umschlag hat FRITZ GRASSHOFF gestaltet.

DIE ZERBROCHENE BALALAIKA

Wie sang aus dir das dunkle, süße

Lied von Nacht und Traum und lächelndem Verzicht.

Wie schenkte sich dein Leib im liebenden Begehre,

In müder, tiefer Erdenschwere,

Im Steppenwind und Sternenlicht.

Nur der Geliebten Leib war wie der deine,

Daß oft der Liebende erschrak,

Wenn er erglühte in des Blutes Peine,

Und er vergaß die Nacht, des Tags Beginn,

So bebtest auf du, brauner Leib, und gabst dich hin.

Dann nahm dich einer auf und spielte

Sein Schicksalslied, und dich zerbrach das Erz,

Das groß nach deinem Untergange zielte.

Du stöhntest laut, o du, mein Herz!

Raunen, schwülstig zur Schau gestellte Liebesnot, Folklore, große Worte, Leidensorakel, lyrische Mache – „erglühte in des Blutes Peine“ – dies Balalaika-Gemisch zieht sich durch den ganzen Nachkriegslyrikband, in dem schon etliche der Langgedichte stehen, die er erst später Long-Poems nennt. Der Gedichtband endet mit einem über fünfzehn Seiten sich erstreckenden, durchweg autobiographisch lesbaren „Finale Héroique“. Das liest sich, als wenn es dem fernen Freund SCHALOM BEN-CHORIN zugeschrieben ist. Dem mochten diese Leidensgesänge später ganz anders im Ohr klingen. Die deutschen Erfahrungen von Krieg und Gefangenschaft prägen den Gedichtband im Kern: „O Bruder Namenlos, Soldat, / Du Nummer der Erkennungsmarke …“, dies frühe Long-Poem des Dichters berührt allerdings, trotz (auch hier) aller penetranten Überhöhungen und schwer erträglichen Bildungshuberei. Die Mehrzahl der Gedichte atmet das Pathos des Krieges und die wiederholte Erwähnung von Medyn, legt die Annahme nahe, dass SOIK vielleicht schon dort in Gefangenschaft geriet. Im Oktober 1941 wurde Medyn, eine russische Kleinstadt, von der deutschen Wehrmacht besetzt und im Januar 1942 von der Roten Armee zurückerobert. SOIK ist dann von 1942 in Gefangenschaft, und nicht von 1945 bis 1950, was sich aus verschieden Daten rekonstruieren lässt. Doch das ist reine Spekulation, es gibt nichts Konkretes. Das „Finale Héroique“ schließt:

Raunen, schwülstig zur Schau gestellte Liebesnot, Folklore, große Worte, Leidensorakel, lyrische Mache – „erglühte in des Blutes Peine“ – dies Balalaika-Gemisch zieht sich durch den ganzen Nachkriegslyrikband, in dem schon etliche der Langgedichte stehen, die er erst später Long-Poems nennt. Der Gedichtband endet mit einem über fünfzehn Seiten sich erstreckenden, durchweg autobiographisch lesbaren „Finale Héroique“. Das liest sich, als wenn es dem fernen Freund SCHALOM BEN-CHORIN zugeschrieben ist. Dem mochten diese Leidensgesänge später ganz anders im Ohr klingen. Die deutschen Erfahrungen von Krieg und Gefangenschaft prägen den Gedichtband im Kern: „O Bruder Namenlos, Soldat, / Du Nummer der Erkennungsmarke …“, dies frühe Long-Poem des Dichters berührt allerdings, trotz (auch hier) aller penetranten Überhöhungen und schwer erträglichen Bildungshuberei. Die Mehrzahl der Gedichte atmet das Pathos des Krieges und die wiederholte Erwähnung von Medyn, legt die Annahme nahe, dass SOIK vielleicht schon dort in Gefangenschaft geriet. Im Oktober 1941 wurde Medyn, eine russische Kleinstadt, von der deutschen Wehrmacht besetzt und im Januar 1942 von der Roten Armee zurückerobert. SOIK ist dann von 1942 in Gefangenschaft, und nicht von 1945 bis 1950, was sich aus verschieden Daten rekonstruieren lässt. Doch das ist reine Spekulation, es gibt nichts Konkretes. Das „Finale Héroique“ schließt:

Mein ferner Freund, du nie gekannter!

Nimm meinen Blick voll Liebe hin.

Wir wissen von einander und die Steppe ruft uns an,

Die Wälder weißer Kreuze fern im Osten.

Schling‘ deinen Arm um meinen Hals:

So trag‘ ich dich ins Dunkel hin . . .

So spricht mein Herz mit dir,

Wie damals vor Medyn. –

Die Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) rezensiert am 22. März 1950 den Gedichtband:

„H.M. Soik hat aus dem Erlebnis des Krieges, der Kriegsgefangenschaft und der Heimkehr in die abendländische Kultur eine sprachmusikalische Form gestaltet. … Seine Verse kann man nicht mit den Augen lesen und dann begreifen. Man muß sie sprechen. Soik’s Lyrik .... weist einen Hang zur Verinnerlichung auf, zur zarten, fast volksliedhaften Nuance. Sie ist aber auch avangardistisch. Bilder und Ryhthmen blühen in ihr empor. Die Erkenntnisse des Surrealismus mit der Ausdrucksform in Einklang zu bringen, ist das innerste Anliegen dieses Dichters.“

1952 erhält SOIK ein niedersächsisches Förderstipendium, es ist die einzige Auszeichnung für seine literarische Arbeit. Seine frühen Gedichtbände aus den 30er Jahren, das Inge-Märchen, nichts von all dem ist mehr brauchbar. Die Balalaika ist gründlich zerbrochen. 1957 soll zwar noch der „Oktoberlaub“-Gedichtband erschienen sein, wie SOIK überall angibt, das ist aber eine Erfindung, es gibt ihn nicht. Es folgen nach 1952 nur fünfundzwanzig stille Jahre.

Vom Stahlhelm zum Steel Helmet

Mit einem kleinen Paukenschlag erscheint sein fortan bekanntester Gedichtband zweisprachig in den USA, in Los Angeles & Fairfax: „Rimbaud under the Steel Helmet“, ins Amerikanische übersetzt von GEORG M. GUGELBERGER und LYDIA PERERA.

Wie ist das passiert? SOIK hat auf einer USA-Reise, wo er nach eigenen Angaben Gastvorlesungen hält, den jungen Germanistikprofessor GUGELBERGER kennengelernt. Dem haben seine Poems gefallen, die aufsässig, aggressiv, ein wenig an BUKOWSKI erinnern, gerade in die amerikanische Lyrik-Szene passend. Der Professor knüpft die nötigen Verlagskontakte.

Wie ist das passiert? SOIK hat auf einer USA-Reise, wo er nach eigenen Angaben Gastvorlesungen hält, den jungen Germanistikprofessor GUGELBERGER kennengelernt. Dem haben seine Poems gefallen, die aufsässig, aggressiv, ein wenig an BUKOWSKI erinnern, gerade in die amerikanische Lyrik-Szene passend. Der Professor knüpft die nötigen Verlagskontakte.

Der Steel-Helmet-Gedichtband erscheint als ein lyrischer Kraftakt, ein trotziges Auftrumpfen in und aus Amerika. Im Ton nicht neu, lang sind seine Gedichte schon zuvor. Es ist ein erneutes Anknüpfen ans Hymnische der 1930er und 1950er Jahre, aber noch deutlicher die großen und kleinen poetischen Heroen (sic!) der Geschichte aufrufend, RIMBAUD vorneweg. Der Dichter H.M. SOIK erscheint auf der Bühne, positioniert sich zwischen großen Namen: BRECHT, BENN, CELAN, EICH, inszeniert sich als ein deutsch-amerikanischer RIMBAUD, quasi unterm Stahlhelm der jüngeren Geschichte. Besonders unangenehm in manchen Tonlagen, wenn er etwa RIMBAUD & Co. mehrmals kumpelhaft mit „mein junge“ in den Gedichten anredet.

Er lässt im Unklaren, was sich bis 1945 und danach in mehr als fünfjähriger Gefangenschaft, im Kopf des SOIK-RIMBAUD abgespielt hat, geschweige, das bekannt wird, was von 1934 bis 1939 aus der Feder des Verlagslektors und Rundfunkredakteurs geflossen ist. Für SOIK müssen dies sechzehn verlorene Jahre sein, und zählt er die nochmal gut fünfundzwanzig bundesrepublikanischen dazu, dann ist das sein halbes Leben. Der Klageton darüber fällt 1976 groß aus, die Geste ist gewaltig und führt vier Jahre später direkt weiter in die literarisch illuminierte Hölle: „Exkurs über die mögliche Existenz der Hölle“ [1980]. SOIK nennt sie „Photographies du temps passé“ und es sind wieder Long-Poems, erscheinen in Rogner’s Edition bei Ullstein. Ein Neuaufguss, denn acht Gedichte daraus stehen schon im „Steel Helmet“. Und wieder kommt fast keines ohne plakativ große Namen aufzurufen aus, die der Dichter sich stets zur Verstärkung in Fülle herbeiholt: DANTE, W.H. AUDEN, JAMES JOYCE, JOHN DONNE, VOLTAIRE, FRANS HALS, BAUDELAIRE, TOULOUSE-LAUTREC, HÖLDERLIN, HEGEL, THOMAS MÜNZER, HÖLTY, BRECHT … und und und – ein Zitat von E.M. CIORAN [1911-1995] vorangestellt: „Man verlangt von uns Taten, Beweise, Werke, und alles, was wir vorweisen können, ist verwandeltes Weinen“.

Der unbequeme vergißt sich

schnell im exil.

Meine hütte am nordwall begrub abends

der schnee. Schwermut überfällt mich, wenn

aus der asche die kälte schreit.

Sterben möcht' ich

und bin gezwungen zu leben.

Aus: Bemerkungen Tu Fus über einiges seine zeitgenossen betreffend

In der Tat, eine schwierige Balance zwischen „verwandeltem Weinen“ und Bildungsdünkel und aufdringlichem Namedropping. Ich werde, mit wenigen Ausnahmen, den Eindruck der Pose bei diesen Poemen nicht los. SOIK ist immer auch der, dem er sich anverwandelt, mal spricht er als chinesischer Weiser aus dem Munde des TU FU [712-770], mal ist er im Gespräch mit dem Gefangenen auf dem Asperg, FRIEDRICH DANIEL SCHUBART [1739-1791]. Mit den Long-Poems und ihrem hymnischen Ton, schließt SOIK an seinen ersten Gedichtband „Die lichte Spur. Gesänge …“ von 1932 an. Die Long-Poems aus den 1970er Jahren sind die großangelegten Altersgesänge des gereiften Poeten, der nun die Schlachtfelder und Katastrophen des Jahrhunderts überblickt, das Vergessene und Verfemte benennend, Momente aus Schützengräben, Folterkammern, Lagern aufrufend. Auch Celle irrlichtert mehr oder weniger deutlich zu erkennen hin und wieder durch die Verse. Ein singulärer Späterfolg für einen fast siebzigjährigen Dichter, um den es bald wieder still wird, weil es eigentlich nie richtig laut geworden ist.

Agiler Sechziger

Im Jahr 1985 fällt ein unerwartetes Seitenlicht auf ihn. Da kommt er uns in fiktiver Gestalt als Andreas Durek entgegen, eine Figur der Schriftstellerin MARLIS STRAUB [1920-1986], in ihrem Roman „Mainpromenade“. Eine Figur, die sie nach dem befreundeten H.M. SOIK geschaffen hat. Sie kennt ihn seit gut dreißig Jahren und schildert den nun „agilen Sechziger“ nicht ohne Sympathie, aber in schonungsloser Offenheit. Sie kannte ihn aus jungen Jahren, sie erinnert sich: „Ein Dichter, Lyriker, der in die Sonne fliegen wollte … Den Roman des Jahrhunderts wollte er schreiben, steckte voller bedeutender Projekte.“ Die STRAUB schildert dann, zwanzig Jahre später, ausführlich die USA-Aufenthalte SOIKS, die Umstände der Publikation, die ihn bekannt macht. Es bahnt sich eine Geschichte zwischen ihrer Protagonistin Eva und dem Andreas an, der Eva halbtot monologisiert:

„Andy … suchte nicht das Gespräch, dieser Mensch hier wollte sich stundenlang selbst präsentieren, der wollte sein Leben vor ihr ausbreiten, vor allem aber seine gediegene Bildung. Spreizte sich wie ein Pfau, schlug genußvoll das Rad, buntgesprenkelt mit Aphorismen und englischen, französischen, lateinischen Sprachfloskeln.“

Doch sie befindet sich in einem Zwiespalt:

„Jaja, seine Endlosmonologe waren ihr auf die Nerven gegangen, ja, er war ein Egozentriker. Aber waren da nicht auch andere Augenblicke gewesen? Die Wärme seiner Hand auf ihrer Schulter. Das plötzlich erschöpfte Schweigen und sein Gesicht, entleert und ohne Hoffnung.“

Und über seine Long-Poems schreibt sie:

„Der diese Texte geschrieben hatte, war durch mehrere Höllen gegangen, dem war Krieg und lange Gefangenschaft bis in die Eingeweide gedrungen.“ Andreas hat in ihrer Beziehung nun wieder Kredit. Sie erkennt, da ist ein „Mann, ein Dichter dazu, der selten nur Gelegenheit hatte, über die Dinge zu sprechen, die ihn interessierten.“

MARLIES STRAUB erzählt diese späte Liebesepisode äußerst behutsam, anrührend und sehr gekonnt. Sie gerät dabei nie auch nur andeutungsweise in die Nähe der landläufigen Lore-Liebes-Schmöker. Sie hat hier nicht nur dem vier Jahre später verstorbenen SOIK ein kleines Denkmal gesetzt, auch der Frau, AUGUSTE „Gusti“ SOIK, die in dem Roman die Ruth ist: „Die Frau, die bei Wind und Wetter in die Umgebung [von Celle] zu ihren Klavierschülern fuhr, während er seine Poems schrieb und den Hausmann abgab, längst bevor dieser Ausdruck überhaupt erfunden worden war.“ Es heißt über die SOIKS, die STRAUB lässt es den Andreas Durek sagen:

„Wir wollten nach München zurück, wo wir uns während unserer Studienzeit kennengelernt hatten, aber wir haben den Absprung einfach nicht geschafft aus dieser Stadt, aus der sie stammt, wo ihre Geschwister leben, lauter Arrivierte, die mich nie anerkannt haben … schreckliche Szenen gab es, Erbstreitigkeiten, Demütigungen … es ist ihr Trauma.“

Der Schwarzwälder und Wahlmünchner muss sich 39 lange Jahre – die halbe Lebenszeit! – in Celle nie wirklich wohlgefühlt haben. In einem seiner Long-Poems steht die Zeile: „… sagt, wo find ich mein verkrachtes Genie?“ Kürzer lässt sich vermutlich des Dichters Zustand nicht benennen. Er schreibt, wieder mit Aufruf zweier großer Dichternamen, im Juli 1979 an JÖRG FAUSER und es wird der Nordwall in Celle sichtbar:

„In meinem Rattenlochhaus ist die Stille des Grabes. Sandstürme wehen an mein Fenster. Die Straße gleicht einer Hauptkampflinie. Eunuchenarmeen von braven Beamten marschieren vorbei. Tote Dichter klettern aus ihren Bänden zu mir herunter, und Brecht schüttelt den Kopf über Lorca, dessen Augen reines Blei sind.“

Vorab-Auszug aus Oskar Ansulls demnächst erscheinenden Buch: "Heimat, schöne Fremde", dort findet sich dann auch die Literaturliste.

Wir möchten an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass in der revista #68 (Febr./März 2014 ) Soiks Gedicht „Wir klagen um Aphroditis Kanellos “ veröffentlicht ist. Das Heft gibt’s zum

Download im Heftarchiv:

https://www.revista-online.info/